Alors que Dieu me frappait d’un éclair et décidait de m’immobiliser.

Quatre jours. Déjà quatre jours après l’annonce. Et je ne vis plus, et me vide et m’enrage. Ne pas pouvoir se déplacer sans savoir que cela réactivera la douleur. Ne plus pouvoir se déplacer, en fait, quelle prison. Quelle privation. Je n’en puis plus, car je ne peux dès lors plus rien faire, c’est un antagonisme total. Car, pour le supporter, il faudrait que j’accepte la fuite dans les divertissements, dans lesquels je ne veux plus m’engager, car ils sont mauvaise habitude et détournement de ma voie. C’est donc une nouvelle épreuve à laquelle le Seigneur me soumet, celle de l’immobilité, et sur un de ces timing. C’est peut-être que c’était nécessaire, que c’était sa volonté, et qu’il devait en être ainsi. Qu’il avait pour moi un dessein derrière cette privation, un but que je me devais de figurer et d’atteindre. Quel pouvait être ce but ? Celui que le mouvement m’eût empêché d’atteindre et que seule l’immobilité m’eût permis de découvrir ? Car il m’a contraint à l’immobilité, c’est sa décision. Au moment où j’aurais voulu au contraire celui du surplus et du mouvement. Étrange synchronicité. Que j’ai, certes, déjà enfreinte, en allant à Turin, mais ce voyage était programmé avant cette révélation. Qu’a-t-il voulu ? Que veut-il que je découvre, que je fasse ? Est-ce l’écriture ? La lecture ? Si oui, laquelle, ou lesquelles ? Car Proust était déjà depuis longtemps initié. De même que je travaillais déjà il me semble sur Anno postero, donc je ne vois pas quelle différence cela occasionne. Ou peut-être que, plutôt que tous les projets que j’avais déjà, doit-il émerger un projet que je n’avais et qui devait naître de cette immobilité même ? Que cette immobilité est un appel et qu’en m’y plongeant, je découvrirais enfin la clé d’une œuvre, que je cherche tant, sans la trouver. Car s’il devait s’agir de ce simple journal de mes pensées, ce simple compte rendu d’immobilité, je n’y vois pas l’intérêt, et tout de suite l’autocensure vient en supprimer le sujet et la justification même de l’écrire, comme tant d’autres avant lui. Je ne sais pas. Le compte rendu d’une immobilité. Quel intérêt cela peut-il avoir ? Une écriture immobile, cela n’a pas de sens. Que pourrait donc être cette œuvre alors ? Car, il est vrai, j’ai longtemps eu la sensation que quelque chose était là, qu’elle m’attendait, et qu’il ne tenait qu’à moi de la découvrir. Mais que, dès que j’avais voulu y réfléchir, elle s’évaporait aussitôt. Car j’ai toujours pensé que ce récit seul de mes pensées, cette sorte de journal, ne représentait aucun intérêt littéraire, ne pourrait intéresser personne. Ainsi j’en conjurais aussitôt l’idée qu’ils pussent même être œuvre, car ils ne m’en apparaissaient pas dignes. Et si, pourtant, cela avait été eux, depuis longtemps ? Ces pensées que je pensais ineptes à susciter le moindre intérêt et à représenter une quelconque forme d’essence littéraire. Je ne sais pas. Car tout cela ne mènerait nulle part. Et quel profit, pour le lecteur ? Ni récit, ni réflexion, que de la pensée en suspens, et stérile, parce que de la pensée s’observant. Et qui aurait envie de lire les pensées sur des pensées ? Ça n’a pas de sens. Être comme dans la tête de la tête de quelqu’un s’observant, quelle étrangeté ! Quel curieux texte cela serait alors. Car si stérile, si immobile, si vain… Le témoignage d’un empêchement, d’une restriction, car à qui ne peut plus se mouvoir et ne souhaite pour autant s’évader avec de futiles et bas divertissements, quelle autre option lui reste-t-il, sinon celle de la méditation ? Quel lieu, sinon celui de ses pensées ? Royaume intangible et, par définition, impuissant ; et pourtant, ô combien infini, ô combien inépuisable et sans cesse renouvelé. Oui, peut-être que, alors que je suis en train de coucher ces lignes parlant du rien, étant nées de l’observation pure, plutôt que de me « distraire » j’ai plongé en moi, dans le rien de ma condition empêchée et immobilisée, et que toute cette écriture, que je considère pour autant comme du vide, quoique comme passe-temps un tant soit peu plus noble que ne le serait l’oubli de soi dans une série ou le fil inepte d’un réseau social, a jailli. C’est peut-être cette pleine conscience que Dieu a souhaité pour moi par cette immobilité, et qu’il me faut la confronter, m’y plonger, durant toute la durée qu’il aura jugé bon qu’elle fût, dût-elle être pour toujours ? M’y confronter, sans chercher à la fuir, ni à la vaincre, simplement, l’observer, m’y plonger. Comme une sorte d’étude, neutre, et dépourvue de jugement. Car aussitôt, comme je le disais, l’autocensure et l’autoempêchement, le jugement préemptoire étaient présents pour en détruire l’entreprise et la frapper d’insignifiance. Alors il me fallut « passer outre » car quoi de mieux aurais-je pu faire ? Moi qui ne pouvais plus marcher, ni me mouvoir ni sortir de mon appartement, que me restait-il, sinon ces lignes ? Elles font partie de moi, elles « sont » moi, celui que j’ai été, que je fus, et qui est déjà mort, car un autre a aussitôt pris la relève, et un autre encore et un autre, car toujours le toi que tu penses être cesse d’exister et un autre prend sa place. Car, en réalité, il n’y a pas une seule mort, mais le nombre quasi infini de secondes qu’aura connues notre vie. C’est donc tout cet étrange voyage qu’il me faut faire, qu’il me faut dire, rendre compte de cet être immobile et empêché, ne cessant pourtant de se renouveler, et en habiter chaque seconde, ne pas en perdre. On peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé d’une telle entreprise, même, de sa possibilité, car, comme on le sait, par évidence, l’écriture, plus lente que la pensée, ne peut véritablement la suivre, elle ne peut que bien incommodément en rendre compte, toujours en retard qu’elle est sur celle-ci, et même, si on devait rendre compte de chaque seconde d’une existence on ne le pourrait, pour la pure et simple raison de l’inertie, que le doigt ou, plus précisément, la main, qui tient le crayon, ne peut écrire aussi vite que les secondes, ne peut réalistiquement pas les suivre. Car je peux, en imagination, avoir mille pensées, si cela me chante, en une seconde, toutes aussi variées, sans lien logique et aussi fantaisistes que possible, mais, dans ce même laps de temps, le doigt lui, n’aura pu écrire qu’un mot, et même, un demi-mot. Mais il me faudra bientôt rompre avec le flux unitaire qui a jailli de cette pensée primordiale, qui fut celle du constat de mon immobilité, car on ne peut physiquement écrire pour toujours (car il y a la fatigue, les crampes, la soif, toute la réalité biologique de l’être et, présentement, pour ma part, la nécessité de manger et d’aller aux toilettes), et cette rupture dans le flux de l’écriture est toujours ce qui m’a causé le plus grand effroi et la plus grande peine. Car j’ai toujours une immense peur que, revenant sur le texte, je ne sache en retrouver le fil, ce que j’avais voulu dire alors, avant qu’un impératif biologique ne m’en arrachât, et que j’aurais aimé pouvoir écrire tout d’un seul coup, dans un seul état, la même humeur, le même fil de la conscience, et en sortir ainsi un seul bloc uni de la même vérité, de bout en bout, car alors je sais que j’aurais atteint à la vérité, parce que cette pause dans l’écriture je sais que cela affectera le texte pour toujours, car jamais je ne retrouverai en revenant l’état dans lequel j’étais alors et celui dans lequel j’aurais poursuivi. Ainsi, mon plus grand rêve, aurait été de pouvoir écrire physiquement parlant, pendant des heures, des jours, des semaines en continu, écrire un grand texte (volumineux mais aussi évidemment de la qualité, car s’il avait émergé d’un seul bloc uni et monolithique de la conscience il n’aurait pu que l’être) d’un seul coup, en une seule pure et ininterrompue session d’écriture, et qu’il pût ainsi en résulter pour toujours une œuvre parfaite, car de l’harmonie absolue d’un état de conscience inaltéré. Mais jamais je ne le pourrai, jamais je ne pourrai écrire ce texte d’un seul tenant, car toujours la réalité m’imposera sa rupture, et toujours, il me faudra, comme présentement, cesser d’écrire, pour aller soulager cette envie de plus en plus pressante, et mon poignet, et mes phalanges, et mon index où l’ongle que je remarque à présent trop long de mon pouce continue à s’y enfoncer, créant à force cette douloureuse marque et entaille. Je cesse alors, et cela me cause une tristesse inqualifiable, car en plus de la peine causée par l’acte même de l’arrêt de l’écriture qui me permet d’atteindre à des sphères de plénitude de mon être, elle en est redoublée au contraire par la raison la plus triviale et la plus risible qui soit, qui est l’impératif physique et celui d’aller soulager sa vessie. Ô, malheur ! Ô, blasphème ! Pardonne-moi, ô écriture, de cesser de toi pour une nécessité aussi méprisable ; mais je ne suis, hélas, bien malgré moi et ce que j’aurais même voulu être, un être de corps et non pas que d’esprit. Car voilà je sais que, alors que je m’apprête à abaisser le stylo pour de bon, car ma vessie n’en puit plus de se retenir, je sais que j’ai perdu à jamais le grand texte, qu’il s’est dérobé de moi à nouveau, et que je l’ai perdu à jamais, que je ne le retrouverai pas, que je vais de nouveau devoir retourner dans cette réalité triviale et monstrueuse que l’on nomme « le monde réel »… J’espère et prie le Seigneur que, en revenant, je retrouve l’exact état de conscience de celui que j’étais alors pour poursuivre le texte, mais je ne me fais pas d’illusion, car je ne connais que trop ces déceptions inlassablement répétées… Adieu, texte. Adieu, à jamais. Cette rupture me brise et me heurte, plus que rien ne le fit jamais, et ne le fera jamais plus. Et que cela soit dit. Que cela soit pour su.

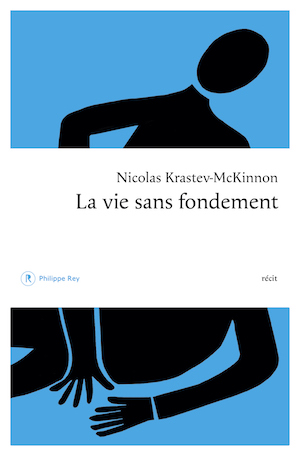

Découvrir de nouvelles ambiances :